Приветствую Вас Гость!

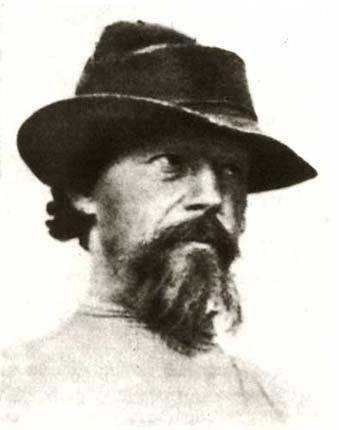

20:13 Фотограф Сергей Лобовиков (19 июня 1870, село Белая Вятской губернии — 1941, Ленинград) | |

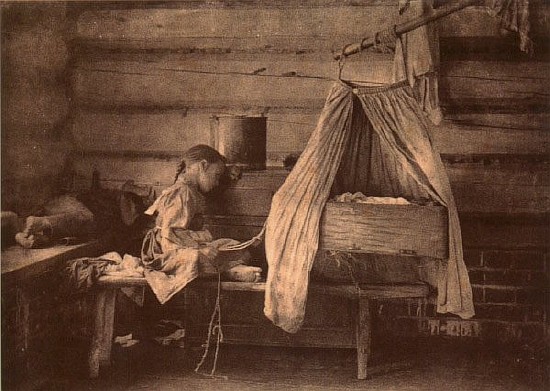

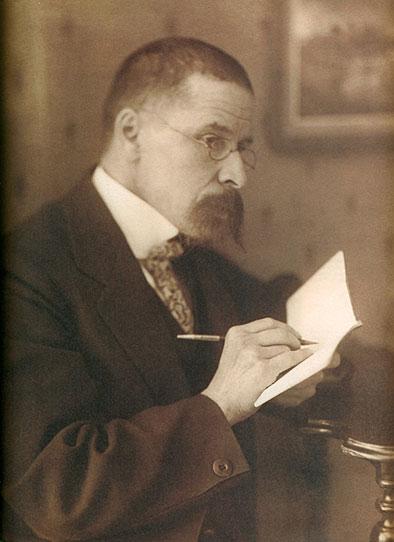

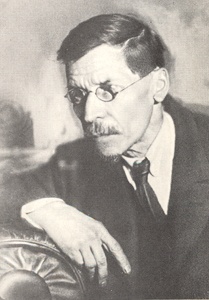

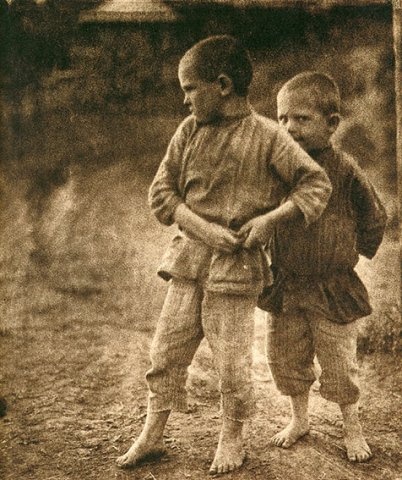

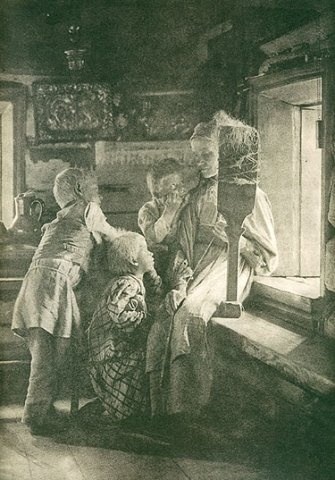

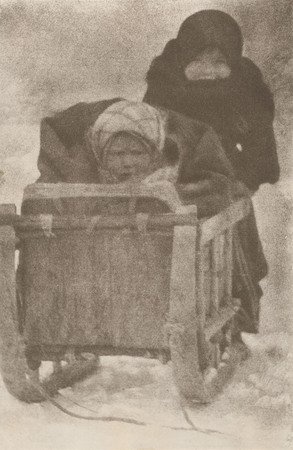

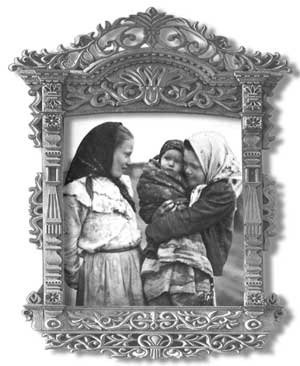

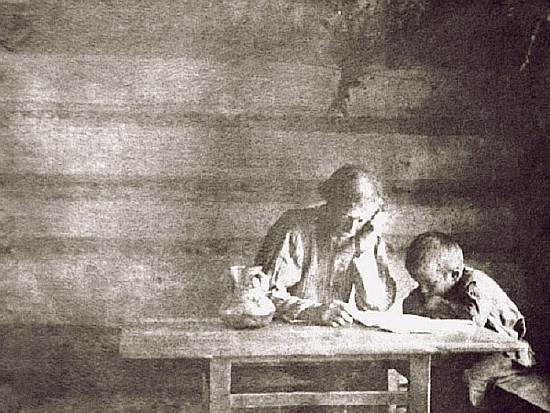

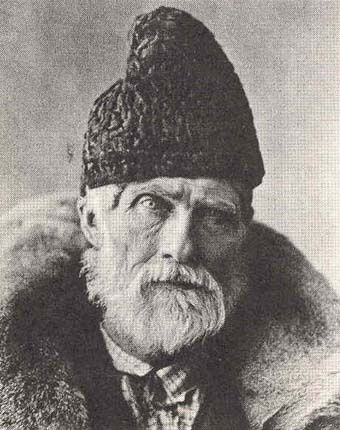

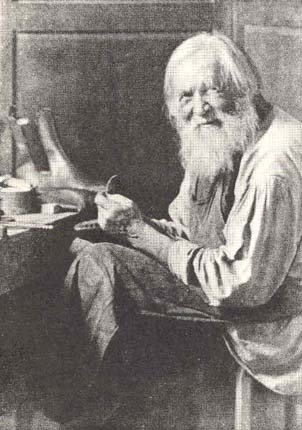

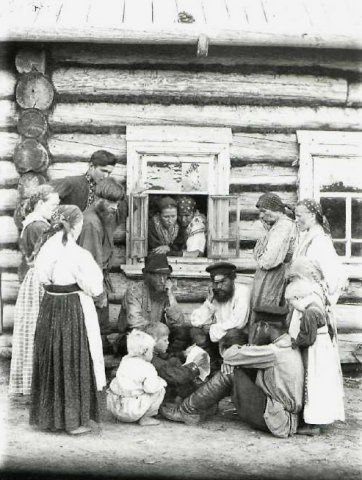

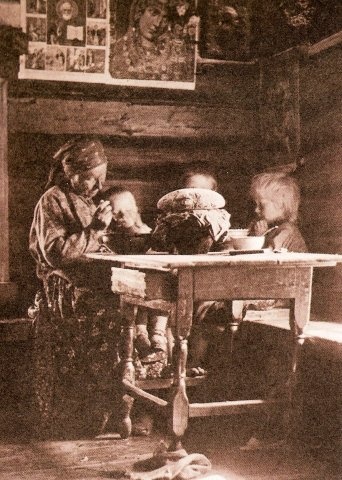

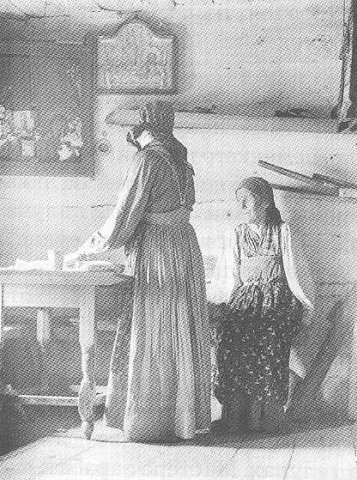

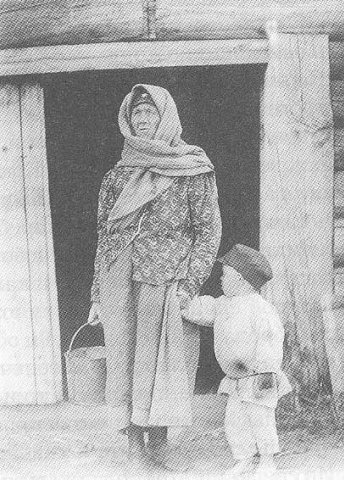

Вдовья думушка. 1907-08  Домовница. 1909-10 44 jpg | 430-1024 pix по дл. ст. | 3,69 Mb Термин "пикториальная” фотография произошел от английского слова pictorial, что в переводе означает – "живописная” и является по сути своей разновидностью художественной фотографии времен импрессионизма и модерна. Мастера пикториалисты игрой света и тени, вкупе с уникальными методами фотопечати совершали метаморфозы, в результате чего обыкновенные фотоснимки становились больше похожи на рисунок или гравюру. Примечателен тот факт, что фотохудожники, преимущественно, приукрашали действительную реальность, но к реализму – пикториализм не имеет никакого отношения и смешивать эти понятия нельзя.  Автопортрет 1908  Сергей Лобовиков (1928, Москва, мастерская Наппельбаума) На общем фоне фотографических художников начала двадцатого века ярко выделялся выдающийся русский мастер Сергей Лобовиков, который никогда не продавал и почти никому, за редким исключением, не дарил своих жанровых снимков крестьянского быта, полагая, что его творческое наследие в жанре пикториализма должно храниться на родине – в Вятке. Будучи обладателем многочисленных наград за участие в международных выставках, он был членом-корреспондентом Общества развития фотографии в Дрездене и в 1910 году, Сергей Лобовиков удостоился звания почетного члена Лондонского фотографического салона. В те далекие времена, как в Европе, так и в Америке выставки пикториальных фотографий, изготовленных способом "благородной печати”, пользовались огромной, постоянно увеличивающейся популярностью. И это не удивительно, потому, как подобные работы походили больше на картины маститых художников-сюрреалистов. На русский пикториализм, как на явление, довольно продолжительное время никто не обращал особого внимания. Не удостаивались признания и фотографы, создающие настоящие произведения фотографического искусства в романтическом и мистическом стиле, в которых воспевалась высокая духовность русской души. Никому из именитых к тому времени российских фотохудожников и в голову не приходило, что простой русский человек, из, далекой от центра России, Вятки – Сергей Александрович Лобовиков, сможет cоставить настоящую, непревзойденную конкуренцию хваленным западным мастерам. "Я фотограф мужицкий!” – именно таким эпитетом обозначал себя Сергей Александрович. И отражая повседневную жизнь русского крестьянства в своих сериях фотографических работ не единожды добивался сокрушительных побед, принимая участие в международных выставках проходивших: в Москве и Санкт-Петербурге, Ницце и Киеве, Будапеште, Дрездене и Гамбурге. Настоящие романтики фотографического процесса трудились над созданием выразительных портретов, в числе которых были представители различных социальных слоев многогранного российского общества конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, не пренебрегали мастера и характерными русскими пейзажами, и изображением обнаженных тел. Ню русских фотохудожников, благодаря удивительным композициям с использованием эффектов света и тени снискали у зрителей непревзойденный успех. Но в 1935 году, пикториальная фотография подверглась гонениям со стороны идеологов коммунистической морали. Этот жанр обвинили в пропаганде буржуазного образа жизни, в результате чего, на художественную пиктореальную фотографию в СССР наложили вето на публикации и выставочные экспозиции и она надолго была вычеркнута из поля зрения поклонников. От былой славы сохранилась лишь малая толика в виде негативов и авторских отпечатков пионеров отечественной пиктореалистики, да и то, преимущественно в частных коллекциях и запасниках провинциальных музеев. Желание мастера сбылось, и Сергей Лобовиков оставил родной Вятке, бесценное наследство в качестве авторской коллекции, уникальной фотографической деятельности, отказавшись от продажи дарения своих работ еще на заре своего победного шествия по миру, перед отъездом в Ленинград, где он работал, начиная с 1934 года в фото-кинолаборатории при Академии наук СССР, выполняя макро- и микро- фотосъемки по заказам Ботанического института и иных научных-исследовательских институтов АН СССР, по ноябрь 1941 – жизнь выдающегося мастера оборвалась в военное лихолетье.   Закат. 1907-08  Из наших лесов. 1907-08  На консультацию (В почтеньи). 1925/26  Новая сказка. 1909   За корминкой. 1907-08  В гости к бабушке  Бродячая Русь   Крестьянин  Поучение  Учеба  Шаляпин, отец  Деревенский сапожник     Беседа. 1914-1916  В красном углу (Пасха)  Старый да малый  На строительстве    Красавицы     Александро-Невский собор  Алексей Юсупов (1910 - 1912)  г. Вятка. Речной порт (1900-е годы)  г. Вятка. Вид на город из-за реки (1910-е годы  Кафедральная площадь и Свято-Троицкий кафедральный собор (1890-е годы)  Обзорный вид Вятки  Парад Красной Армии в Вятке. 1919 г  Спасская улица в Вятке  Вид на улицу Вознесенскую  Воскресенский собор Другие материалы по теме:

| |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |